Qu’est-ce que la Cotisation Subsidiaire Maladie (CSM) et le dispositif PUMa ?

Créée en 2016, la Cotisation Subsidiaire Maladie (CSM), appelée également taxe PUMa, et qui remplace la CMU (Couverture Maladie Universelle), reste encore peu connue du grand public. Pourtant, elle concerne de nombreux foyers français, en particulier les personnes vivant principalement de leurs revenus patrimoniaux (dividendes, loyers, plus-values, etc.) sans percevoir de revenus professionnels suffisants.

C’est le cas, par exemple, d’un chef d’entreprise ayant récemment cédé sa société sans encore percevoir de retraite, d’un chômeur en fin de droits n’ayant pas liquidé ses pensions, d’un particulier vivant exclusivement de ses revenus fonciers ou financiers, ou encore d’un expatrié de retour en France sans activité mais détenteur d’un patrimoine locatif.

Concrètement, la CSM est une cotisation sociale (et non un impôt), destinée à financer la Protection Universelle Maladie (PUMa) : elle couvre la prise en charge des frais de santé (maladie, maternité) à toute personne résidant en France de manière stable, même en l’absence d’activité professionnelle.

Qui est concerné par la CSM ?

Vous êtes redevable de la CSM si vous remplissez simultanément ces 4 conditions :

- Vous résidez en France (ou y exercez une activité) ;

- Vos revenus professionnels sont inférieurs à 20 % du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale), soit 9 420 € en 2025 ;

- Vos revenus du patrimoine dépassent 50% du PASS, soit 23 550 € en 2025 ;

- Vous ne percevez aucun revenu de remplacement (pas de pension de retraite, de pension invalidité, d’allocation chômage ou de rente viagère gratuite).

Le seuil des revenus professionnels s’apprécie au niveau du foyer : si votre conjoint ou partenaire pacsé dépasse le seuil de 20% du PASS, la CSM n’est pas due.

Quels revenus du patrimoine sont pris en compte dans la CSM ?

Dans le calcul de la CSM, on retient la majorité des revenus patrimoniaux nets imposables, notamment :

- les revenus fonciers ;

- les revenus BIC non professionnels notamment ceux issus de la location meublée non professionnelle (LMNP) ;

- les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts et rachat sur contrats d’assurance-vie, produits imposables sur un PEA donc de moins de 5 ans) ;

- les plus-values mobilières et immobilières.

Ne sont pas pris en compte :

- la plus-value sur la résidence principale ;

- les gains exonérés (comme ceux d’un PEA de plus de 5 ans).

Comment la CSM est-elle calculée ?

La formule de calcul est transparente, mais technique.

Elle combine :

- un abattement forfaitaire de 50 % du PASS soit 23 550 € en 2025 ;

- un taux de cotisation de 6,5 % ;

- une modulation selon vos revenus d’activité : plus vous vous rapprochez du seuil de 20% du PASS (9 420 € en 2025), plus la cotisation diminue.

Les revenus sont retenus dans la limite de 8 PASS.

Exemple : un couple avec 150 000 € de revenus du capital mais seulement 7 000 € de revenus d’activité pourrait payer environ 2 300 € de CSM. Mais avec 9 420 € de revenus professionnels, la cotisation tomberait à 0 €.

Quand et comment la CSM est-elle prélevée ?

La CSM est appelée par l’URSSAF en novembre de l’année suivante (N+1), sur la base de vos revenus fiscaux. Vous disposez alors de 30 jours pour la payer.

Elle est déductible de votre revenu imposable. En cas de retard, une majoration de 5 % s’applique, puis 0,2 % par mois. Un échelonnement est possible sur demande.

Et pour les expatriés ou frontaliers ?

Les personnes affiliées à un régime de Sécurité sociale étranger doivent fournir un certificat A1 chaque année pour éviter une double cotisation. En l’absence de ce document, l’URSSAF peut réclamer la CSM, même si vous cotisez déjà ailleurs.

La jurisprudence récente a toutefois reconnu que certains revenus déjà ponctionnés à l’étranger pouvaient être exclus de l’assiette française.

Peut-on éviter ou réduire la CSM ?

Oui cette cotisation peut être anticipée.

Trois leviers possibles :

- Atteindre le seuil de 20% du PASS de revenus professionnels : un mandat social rémunéré ou une activité de conseil ponctuelle peuvent suffire, s’ils sont réels et documentés.

- Maîtriser le calendrier de vos revenus patrimoniaux : décaler un dividende ou lisser des cessions de titres sur deux années peut éviter de dépasser le seuil.

- Faire un audit en fin d’année (septembre à novembre) : pour vérifier vos seuils et ajuster vos flux.

À retenir

La CSM peut représenter plusieurs milliers d’euros pour les personnes vivant de leur patrimoine. Sa logique est prévisible et des solutions simples existent pour l’atténuer ou l’éviter légalement, notamment via un bon arbitrage entre revenus d’activité et revenus du capital.

Chez Terrae Patrimoine, nous intégrons cet enjeu dans nos bilans sociaux et patrimoniaux pour éviter les mauvaises surprises.

Le PER remplace-t-il vraiment les anciens contrats retraite ?

Depuis la loi Pacte de 2019, le Plan d’Épargne Retraite (PER) a vocation à remplacer progressivement les anciens dispositifs d’épargne retraite, tels que les PERP, les contrats Madelin, les Perco ou les contrats dits « article 83 ». Ces produits, longtemps utilisés en fonction du statut professionnel (salarié, indépendant, chef d’entreprise), étaient souvent perçus comme complexes, cloisonnés et rigides, notamment en matière de sortie.

Le PER a été conçu pour unifier ces dispositifs dans un cadre plus clair, plus souple et accessible à tous. Il offre une gestion unique, une sortie possible en capital ou en rente, une fiscalité attractive, ainsi qu’une portabilité complète tout au long de la vie professionnelle.

En pratique, le PER est devenu en quelques années le produit central de l’épargne retraite en France. Il capte aujourd’hui l’essentiel des nouvelles cotisations, tant en individuel qu’en entreprise. Il ne s’agit pas simplement d’un nouveau produit, mais d’une réforme structurelle qui modernise l’ensemble du système de retraite par capitalisation.

Vous pouvez consulter notre autre réponse ici : Pourquoi souscrire un PER ? afin de comprendre l’intérêt de ce produit.

Faut-il pour autant fermer ses anciens contrats ?

Pas nécessairement. Tout dépend de votre situation, de vos objectifs, de la performance et des caractéristiques de vos contrats existants (notamment la table de mortalité et la rente potentielle qui est liée). Une analyse comparative permet de mieux en mesurer les intérêts ou les limites, et de prendre une décision éclairée de conserver ou de regrouper les dispositifs dans un PER.

Installation d’un médecin : quels bons réflexes adopter ?

S’installer en tant que médecin libéral ou spécialiste implique de jongler avec de nombreuses responsabilités : ouverture du cabinet, démarches administratives, gestion financière (comptabilité, aspects juridiques, recrutement éventuel), tout en assurant la prise en charge de votre patientèle dès le premier jour.

Mais avez-vous pensé à vous protéger, vous et votre famille, en cas d’imprévu tel qu’une maladie, un accident ou un décès ? Que se passerait-il si vous n’aviez plus la capacité d’exercer ? Comment maintenir vos revenus et garantir votre niveau de vie et celui de votre famille ?

Toutes ces questions, souvent repoussées, doivent être abordées dès le début de votre installation.

En tant que professionnel de santé, vous êtes conscient des répercussions financières dramatiques que peuvent avoir une maladie ou un accident sur la vie de vos patients. Il ne faut pas négliger ces risques pour vous-même.

LA PROTECTION DE VOS REVENUS : UN CONTRAT DE PRÉVOYANCE ADAPTÉ

En tant que médecin, vous cotisez auprès de votre régime obligatoire, la CARMF (Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France). Cette cotisation est calculée en fonction de vos revenus.

Cotisations en 2025 :

- Assiette de calcul : revenu net d’activité indépendante en 2023.

- Cotisations invalidité-décès : entre 623 € et 1 000 € selon votre classe de cotisation.

- Réduction possible pour les deux premières années sous certaines conditions.

- Paiement en deux échéances : un acompte en janvier, puis le solde en mai, juin ou juillet selon la réception de votre déclaration de revenus. L’Urssaf prélève la cotisation et la restitue à la CARMF

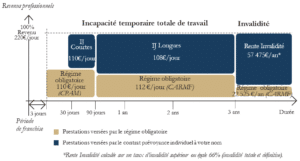

Des prestations insuffisantes en cas d’arrêt de travail

À partir du 91ᵉ jour, la CARMF verse une indemnité journalière calculée en fonction de vos revenus et de votre classe de cotisation. Cependant, ces prestations restent insuffisantes pour garantir un niveau de vie stable.

En 2025, l’indemnités journalières (IJ) est comprise entre 64,52 € et 193,56 € (pour un revenu supérieur ou égal à 141 300 €).

Pendant les 90 premiers jours, c’est la CPAM qui verse une indemnité journalière (réforme 07/2021), mais celle-ci est également limitée.

En cas d’invalidité, aucune pension n’est versée en cas d’invalidité partielle.

Seule une rente est accordée si l’invalidité est totale et définitive, c’est-à-dire si vous êtes totalement incapable d’exercer la médecine.

En 2025, la rente invalidité est comprise entre 23 198 € et 30 930 € par an, selon votre revenu moyen des trois dernières années.

Ex : un médecin gagnant 80 000 €/an, soit 220 €/jour, percevrait :

- 110 €/jour du 4ᵉ au 90ᵉ jour, versés par la CPAM.

- 112 €/jour à compter du 91ᵉ jour, versés par la CARMF.

Ainsi, sans couverture complémentaire, un accident ou une maladie peut engendrer de graves difficultés financières. Un contrat de prévoyance individuel est indispensable pour assurer la continuité de vos revenus en cas d’incapacité ou d’invalidité.

Pour mieux comprendre l’intérêt d’un contrat de prévoyance et ses avantages pour les professionnels libéraux, consultez notre article détaillé : Quelle prévoyance pour le chef d’entreprise ?

Attention aux critères de sélection d’un bon contrat

En 2005, le colloque sur l’« imprévoyance » organisé par la CARMF et le CNOM a mis en évidence que de mauvais contrats de prévoyance sont un frein à la prise en charge des pathologies liées à l’exercice médical.

Selon le Guide Incapacité Temporaire et Invalidité de la CARMF – édition 2023 :

- 67% des médecins bénéficiaires de la rentre invalidité sont liés à des troubles mentaux et des maladies du système nerveux.

- 53% des médecins bénéficiaires des indemnités journalières sont liés à des tumeurs malignes et des troubles mentaux.

Tous les contrats ne se valent pas ! Voici les points clés à examiner :

- Affections psychiques et burn-out (les principales causes de l’arrêt de votre activité) : quelle est la définition au sein du contrat ? Comment sont-elles indemnisées ? Avec ou sans condition d’hospitalisation ? Des restrictions s’appliquent-elles ? Etc.

- Rente invalidité (le risque le plus rare mais le plus lourd de conséquence) : comment est-elle définie et calculée ? À partir de quel taux est-elle versée ? Jusqu’à quel âge ? Prend-elle en compte uniquement l’invalidité professionnelle ou inclut-elle l’invalidité fonctionnelle, vos capacités à exercer une autre profession… ? Etc.

- Grossesses Pathologiques : comment sont-elles prises en charge ?

Bien que des assureurs comme la MACSF ou La Médicale soient spécialisés dans les professions de santé, cela ne garantit pas qu’ils proposent les meilleures offres. Un audit indépendant et précis est indispensable pour faire le bon choix et vous assurer une prise en charge optimale en cas de sinistre.

Attention aux contrats souscrits durant l’internat : ils ne sont souvent plus adaptés à votre situation de médecin installé.

La prévoyance individuelle complémentaire est qualifiée de facultative, ce qui renforce l’idée que ces contrats pourraient être secondaires. Pourtant, si la première assurance professionnelle obligatoire du médecin nouvellement installé est sa responsabilité civile professionnelle, la deuxième que tout médecin devrait souscrire est cette prévoyance complémentaire.

Les cotisations versées au titre des garanties éligibles sont déductibles de votre revenu professionnel imposable (résultat ou bénéfice), dans les conditions et limites prévues par la loi Madelin.

ANTICIPER SA RETRAITE DÈS LE DÉBUT DE CARRIÈRE

La retraite peut sembler lointaine, mais anticiper tôt permet de mieux se préparer.

Vous cotisez à de la CARMF auprès de trois régimes :

- Le régime de base (CNAVPL Caisse National d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales), régime commun à l’ensemble des professionnels libéraux.

- Le régime complémentaire (Régime Complémentaire Vieillesse RCV) et l’ASV (Allocations Supplémentaires Vieillesse), régis par des règles différentes.

Les trimestres cotisés dans les différents régimes de base servent principalement à déterminer votre âge de départ en retraite, alors que les points acquis déterminent le montant de vos allocations.

Cotisations en 2025 :

- Assiette de calcul : revenu net d’activité indépendante en 2023.

- Cotisations retraites (base, complémentaires, ASV) : de 5 735 € à 19 300 € pour le secteur 1 et de 10 400 € à 29 600 € pour le secteur 2.

- Réduction possible pour les deux premières années sous certaines conditions.

- Paiement en deux échéances : un acompte en janvier, puis le solde en mai, juin ou juillet selon la réception de votre déclaration de revenus. L’Urssaf prélève la cotisation et la restitue à la CARMF.

En 2023, la pension de retraite mensuelle moyenne s’élève à 2 800 €. Le régime complémentaire CARMF représente 45% de ce montant, le régime ASV 33 %, suivi du régime de base à hauteur de 22 % de la retraite moyenne versée.

En tant que médecin généraliste ou spécialiste, vous devez justifier d’une durée d’assurance (tous régimes de base confondus) de 169 à 172 trimestres, selon votre année de naissance. L’âge légal de départ en retraite est porté à 64 ans.

Le PER (Plan d’Épargne Retraite)

C’est un outil pertinent, permettant de :

- Se constituer un complément de retraite sur le long terme.

- Déduire ses cotisations de ses revenus imposables.

- Profiter d’un cadre fiscal avantageux.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du PER et ses avantages fiscaux, consultez nos articles détaillés : Pourquoi souscrire un PER ? et Quels sont les bons réflexes à avoir sur un contrat d’épargne retraite ?

Et le rachat de trimestres pour étude ?

Avec plus d’une dizaine d’années d’études, certaines périodes n’ont pas été cotisées auprès d’un régime de retraite. Le rachat de trimestres peut sembler intéressant, mais reste coûteux et incertain, car dépendant des réformes à venir.

Autres investissements ?

Il peut être plus judicieux d’opter pour des investissements personnels dont vous maîtrisez les évolutions, tels que :

L’objectif est de diversifier votre patrimoine et d’adopter une stratégie adaptée à votre horizon d’investissement afin de vous permettre d’anticiper sereinement votre retraite.

Chez Terrae Patrimoine, nous sommes à vos côtés à chaque étape de votre carrière pour vous aider à faire les meilleurs choix financiers et patrimoniaux. Dès votre installation, nous vous accompagnons de manière objective afin de vous guider vers les solutions les plus adaptées à votre situation et à vos objectifs.

Avec le temps et le développement de votre activité, nous vous aidons à structurer et diversifier votre patrimoine grâce à des stratégies d’investissement adaptées à votre horizon de placement. Qu’il s’agisse de prévoyance, d’épargne ou d’investissement, chaque décision compte pour assurer votre sérénité financière à long terme.

Quels contrats pour protéger son entreprise ? Assurance Homme clé, Assurance croisée associés, Assurance responsabilité civile

Encore plus que pour un salarié, la prévoyance est un aspect important d’une stratégie cohérente d’un chef d’entreprise. En effet, en cas de décès ou d’invalidité, les conséquences iront au-delà du patrimoine privé du chef d’entreprise. Sans sa tête pensante, ou sans l’une de ses têtes pensantes, beaucoup de sociétés peuvent péricliter ou être rapidement en grande difficulté. Les premiers à en souffrir seront les éventuels associés, les salariés et les clients.

Afin de protéger son activité professionnelle, des contrats de prévoyance, adaptés à chaque situation peuvent être souscrits par le chef d’entreprise. Pour rappel, il s’agit de contrats à fonds perdus pour l’entreprise (aucun capital ne peut être récupéré si les garanties ne sont pas exercées).

Outre le contrat de prévoyance classique décrite dans cet article Quelle prévoyance pour le chef d’entreprise ?, des contrats spécifiques permettent de se protéger, à savoir :

Contrat Homme Clé

Un contrat homme clé assure le versement d’un capital permettant de compenser la perte (décès et PTIA) d’un élément essentiel de l’entreprise tel que : le dirigeant, le collaborateur indispensable… Un certain préjudice économique sera à assurer : baisse du chiffre d’affaires et/ou frais engendrés par un recrutement. Plus le montant assuré sera élevé, plus le montant de la cotisation sera important.

La société recevra une trésorerie permettant de poursuivre l’activité temporairement et de faire face au recrutement et à la formation d’un remplaçant.

Fiscalement, les cotisations sont une charge pour l’entreprise. La prestation éventuellement versée à l’entreprise par l’assureur est un profit exceptionnel, qui sera fiscalisé puisqu’il remplace un chiffre d’affaires qui aurait lui-même dû être fiscalisé.

Garantie croisée entre associés

Il est possible de mettre en place une garantie croisée entre associés. En cas de décès, cette garantie permet aux associés survivants de bénéficier d’un capital leur permettant de racheter à ses héritiers les parts de l’associé décédé. Ainsi, sera assurée la continuité de la société et évitée, aux associés actuels, une éventuelle situation de blocage. Le versement du capital peut être également prévu en cas de PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie).

Chaque associé peut souscrire autant de contrats de garantie croisée que la société compte d’associés. L’évaluation des parts est, généralement, réalisée par l’expert-comptable de la société.

Les héritiers de l’assuré recevront ainsi des liquidités à la place de parts sociales qu’ils auraient dû revendre. Ces liquidités permettront, également, aux héritiers de faire face aux droits de succession. Les associés évitent ainsi de voir un nouvel associé entrer au capital. Attention, les héritiers peuvent vendre leurs parts à n’importe qui, et donc pas forcément aux anciens associés. Il est bon de prévoir des clauses d’agréments dans les statuts, afin que les associés survivants soient prioritaires pour acquérir les parts de l’associé décédé.

Si les cotisations sont payées par l’entreprise, elles sont intégrées à la rémunération du dirigeant (cotisation sociales et impôts sur le revenu seront dus). Pour les éventuels bénéficiaires de la prestation, le capital est exonéré de droit de succession dans les mêmes conditions fiscales qu’un contrat d’assurance-vie.

Assurance responsabilité civile du dirigeant

Le dirigeant est un mandataire social, pouvant être personnellement tenu responsable de certaines fautes. Il devra alors payer, sur ses deniers propres, les éventuels dommages et intérêts ainsi que les frais de défense.

Ce type d’assurance permet de couvrir l’ensemble de ces pénalités et frais. Les fautes concernées peuvent, par exemple, être liées à des infractions au droit du travail, au droit fiscal, au droit social, au droit de la consommation ou à l’environnement.

Quelle prévoyance pour le chef d’entreprise ?

En tant que chef d’entreprise ou professionnel libéral (médecin, notaire, avocat, architecte, expert-comptable…), votre rôle est central dans la réussite de votre activité.

Mais avez-vous pensé à ce qu’il adviendrait en cas d’imprévu ? Maladie, accident ou décès peuvent survenir à tout moment, mettant en péril vos revenus, votre entreprise et la sécurité financière de vos proches.

La prévoyance individuelle est la solution pour anticiper ces risques et garantir votre sérénité.

Si la prévoyance individuelle protège avant tout le dirigeant et sa famille, il est tout aussi crucial d’anticiper les risques pouvant impacter l’entreprise et ses associés. Découvrez dans cet article Quels contrats pour protéger son entreprise ? Assurance Homme clé, Assurance croisée associés, Assurance responsabilité civile

Attention à ne pas confondre la prévoyance individuelle avec une mutuelle santé. La prévoyance protège vos revenus en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès, assurant ainsi votre sécurité financière et celle de vos proches. À l’inverse, une mutuelle santé couvre uniquement vos frais médicaux (hospitalisation, consultations, soins dentaires ou optiques).

Trois risques majeurs peuvent affecter votre vie personnelle et professionnelle :

- Le décès :

Il peut survenir à la suite d’une maladie ou brutalement par accident. La conséquence financière est une perte totale et définitive des revenus professionnels du défunt.

Ce type de garantie permet de protéger vos proches en leur assurant un capital décès et/ou une rente pour maintenir leur niveau de vie.

Ces prestations seront versées selon le montant défini dans le contrat (liberté dans le montant souhaité) et aux personnes indiquées dans la clause bénéficiaire. Il est donc essentiel qu’elle reflète vos volontés et votre situation personnelle (marié, divorcé, avec ou sans enfants à charge…).

- L’Incapacité Temporaire de Travail (ITT)

Elle fait suite à une maladie ou un accident entraînant un arrêt total de travail. Cet état temporaire peut durer quelques jours ou plusieurs mois et avoir un impact financier significatif. Au terme de trois ans, si vous êtes toujours en arrêt, vous serez classé en invalidité.

Ainsi, en cas d’arrêt de travail, vous percevrez des indemnités journalières (IJ) pour compenser cette perte ou cette baisse temporaire de revenus.

Le montant de cette garantie est défini selon vos revenus professionnels.

- L’Invalidité

Elle fait suite à une maladie ou un accident entraînant un arrêt total de travail. Cet état temporaire peut durer quelques jours ou plusieurs mois et avoir un impact financier significatif. Au terme de trois ans, si vous êtes toujours en arrêt, vous serez classé en invalidité.

Ainsi, en cas d’arrêt de travail, vous percevrez des indemnités journalières (IJ) pour compenser cette perte ou cette baisse temporaire de revenus.

Le montant de cette garantie est défini selon vos revenus professionnels.

Insuffisance des régimes obligatoires

Ces indemnisations complètent les prestations propres à chaque régime obligatoire auquel votre profession est rattachée (SSI, CARMF, CAVEC, CIPAV…), souvent insuffisantes pour maintenir votre niveau de vie.

En moyenne, en cas d’incapacité (ITT), les indemnités journalières (IJ) couvrent moins de 50% de vos revenus. En cas de décès, le capital prévu est faible et ne garantit pas la stabilité financière de vos proches.

Certains régimes ne prévoient même pas de prise en charge en cas d’invalidité partielle (CARMF) ou en cas d’incapacité (CIPAV).

Une prévoyance adaptée à vos besoins

Un contrat de prévoyance complémentaire est donc indispensable. Il doit être adapté :

- à votre profession,

- à la manière dont vous l’exercez,

- à votre situation personnelle.

Il existe également des garanties complémentaires et facultatives qui permettent d’optimiser votre couverture sur mesure : rente conjointe, rente éducation, couverture des frais professionnels, pratique de sports spécifiques…

Cotisations déductibles au titre de la loi Madelin

En tant que gérant de votre entreprise, les cotisations versées au titre des garanties éligibles sont déductibles de votre revenu professionnel imposable (résultat ou bénéfice), dans les conditions et limites prévues par la loi Madelin :

=> Jusqu’à 3,75% de vos revenus professionnels + 7% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).

Ex : Pour un revenu annuel de 70 000 €, vous pouvez déduire jusqu’à 5 922 € de vos cotisations en 2025.

Notre accompagnement sur mesure

Chez Terrae Patrimoine, nous considérons la prévoyance comme un élément clé de la gestion de votre patrimoine global, au même titre qu’un placement financier ou une stratégie d’investissement.

Chaque situation est unique. Forts de notre expertise, nous vous proposons un audit prévoyance afin de vous recommander le contrat réellement adapté à votre situation.

Pour ce faire, nous étudions l’ensemble des conditions générales des contrats existants. Nous sommes très vigilants sur les définitions, les méthodes de calcul, les exclusions et restrictions pouvant impacter la prise en charge réelle par l’assureur en cas de sinistre. Nous assurons un suivi annuel de votre couverture pour qu’elle reste toujours adaptée à votre situation (mariage, enfants, évolution des revenus, changement de statut social…).

Nous collaborons avec des assureurs de renom et restons constamment attentifs aux nouveaux contrats, aux modifications des conditions générales et aux évolutions du marché. Cette approche nous permet de proposer en permanence les meilleures garanties à nos clients.

Un contrat de prévoyance individuelle est bien plus qu’une simple formalité. Même s’il porte le nom de “contrat facultatif”, il est indispensable pour assurer votre protection, celle de votre activité et de vos proches.

SEL et BNC : quels changements sur votre rémunération depuis 2025 ?

Depuis le 1er janvier 2025, les revenus tirés de l’activité libérale exercée en société (SELARL, SELAS…) sont fiscalement traités comme des BNC (Bénéfices non commerciaux).

Cette clarification, issue d’un arrêt du Conseil d’État du 8 avril 2025, impose une nouvelle lecture de la rémunération dite « technique », avec des impacts directs sur vos obligations déclaratives, votre stratégie de rémunération et votre fiscalité personnelle.

Ce qui change en 2025

Jusqu’en 2024, il était courant que les rémunérations issues de l’activité libérale au sein d’une SEL soient déclarées comme traitements et salaires (en SELAS) ou via l’article 62 du CGI (rémunération de gérance en SELARL).

Depuis le 1er janvier 2025, cette pratique n’est plus possible : la rémunération perçue pour l’exercice de l’activité libérale est systématiquement imposée en BNC sauf en cas de lien de subordination démontré, situation assez rare dans les faits.

En clair, la création d’une société à l’impôt sur les sociétés ne modifie plus la nature ni le régime fiscal des revenus libéraux : il s’agit de BNC, quel que soit le mode de rémunération et la forme social de la structure.

Il faut désormais distinguer deux flux de rémunération :

- Rémunération de l’activité libérale : imposée en BNC.

- Rémunération des fonctions de direction (gérant ou président) : imposée comme traitements et salaires (SELAS) ou rémunération de gérance selon l’article 62 (SELARL).

Quelles sont les conséquences concrètes et immédiates ?

- Suppression de l’abattement de 10% pour frais professionnels => augmentation mécanique de l’impôt sur le revenu à payer.

- Fin du prélèvement à la source automatique => vous devez désormais gérer votre taux et vos acomptes via impots.gouv.fr.

- Obligation de déclaration BNC via le formulaire 2035 (ou 2042-C-PRO pour les micro-BNC), généralement gérée par votre expert-comptable.

- Clarification et justification de la répartition des rémunérations => distinction précis de la part liée aux fonctions de direction et celle issue de l’activité libérale par des éléments concrets sans recourir à un forfait automatique (fin de la tolérance des 5 % pour la gérance).

- Révision de votre stratégie sociale, fiscale et patrimoniale.

Ce qu’il faut retenir

- Une activité libérale reste du BNC, même exercée en société à l’IS.

- La séparation entre activité technique et mandat social doit être justifiée par des éléments concrets.

- Le changement s’applique dès les revenus de 2024, avec impact dès 2025.

Cette réforme vise à sécuriser la doctrine fiscale et à limiter les divergences d’interprétation.

Elle clarifie la nature des revenus, mais exige une gestion plus fine de la rémunération, une anticipation renforcée et une coordination étroite avec vos conseils habituels.

Chez Terrae Patrimoine, nous accompagnons les professionnels libéraux dans la structuration juridique, fiscale et patrimoniale de leur activité. Notre rôle est de vous apporter un éclairage objectif et personnalisé pour optimiser vos choix de rémunération, de protection sociale et de stratégie patrimoniale.

En lien avec vos conseils habituels (expert-comptable, avocat, notaire), nous assurons une coordination fluide pour bâtir une stratégie cohérente et durable à chaque étape de votre parcours.

Peut-on transférer un contrat d’assurance-vie ?

Oui, il est tout à fait possible de transférer un contrat d’assurance-vie entre courtiers, ainsi qu’au sein d’un même assureur. Cette seconde possibilité est offerte par l’entrée en vigueur en 2019 de la Loi Pacte. Dans ces deux cas, les transferts se font sans perte des avantages fiscaux historiques. Le transfert de contrat d’assurance-vie dans une autre compagnie d’assurance n’est toutefois à ce jour pas possible.

Ainsi, dès lors que vous n’êtes pas satisfait (absence de réactivité, de suivi, indisponibilité, frais élevés…) de votre intermédiaire financier (conseiller en gestion de patrimoine, agent général, banquier…) sur votre contrat d’assurance-vie, vous pouvez décider de le transférer chez un nouveau courtier. En effet, après la souscription d’un contrat d’assurance-vie, il est très important qu’un suivi régulier soit effectué par le courtier afin d’en assurer un rendement optimal.

Conséquences fiscales

Le transfert d’un contrat d’assurance-vie entre courtiers n’entraîne aucune perte d’avantage fiscal. Toute l’antériorité fiscale du contrat est conservée (date de souscription conservée). En effet, peu importe que votre contrat ait plus ou moins de 8 ans, que les versements aient été faits avant ou après 70 ans ou que le contrat ait été souscrit avant ou après 1999, vous conserverez la fiscalité initiale même après le transfert (contrairement, bien évidemment, à un rachat de contrat).

Coût

Le transfert d’un contrat d’assurance-vie auprès d’un autre courtier est gratuit pour l’assuré (absence de frais de transfert, d’impôts ou de prélèvements sociaux).

Les transferts de contrats entre courtiers sont courants, mais chaque assureur dispose de ses propres règles en matière de transférabilité. Ainsi, en fonction de la politique appliquée par l’assureur, le transfert peut être gratuit pour le futur intermédiaire ou ce dernier pourra être amené, par exemple, à verser une indemnité de 18 mois de commissions au premier correspondant.

Processus de transfert

La transférabilité d’un contrat d’assurance-vie est simple mais peut prendre quelques mois.

Lors d’un transfert entre courtiers, il suffit d’envoyer un ordre de remplacement. Il s’agit d’une lettre indiquant à l’assureur le nom du nouveau courtier que vous avez choisi et la raison du transfert (mécontentement, regroupement des actifs financiers chez un seul intermédiaire…).

Sauf dans quelques cas très particuliers, tous les contrats sont transférables.

Transfert de contrats d’assurance-vie français

A ce jour, nous avons, par exemple, déjà procédé à des transferts entrants dans nos cabinets depuis des contrats :

- Abeille Assurance (ex Aviva)

- AEP distribués par BNP Paribas (Panthea Vie, BNP Paribas Multiplacements, Saint Honoré, Privaciel, 1818, Vega, Sélection, Grenat Sélection…)

- AG2R La Mondiale

- Allianz (Sélection, Soprane…)

- AXA

- CNP – distribués par La Banque Postale (CNP Patrimoine, Canopia, Sélection, Selexance…)

- Generali Patrimoine

- Intencial (Apicil)

- La Mondiale Partenaires (Enedia, UBS Evolution, Sélection 1818, Saint Honoré…)

- MMA

- Oradéa (Distribués par UNEP et UAF Life Patrimoine)

- Preparvie (distribués par UNEP et Banque Populaire)

- Primonial

- Spirica – Groupe Crédit Agricole (Private, Version Absolue…)

- Suravenir (Vie Plus)

- SwissLife (Stratégic Premium, Oxygène, Sélection R…)

- UNEP

N’hésitez pas à nous contacter, afin de confirmer la transférabilité du ou de vos contrat(s) d’assurance(s)-vie.

Transfert contrats d’assurance-vie luxembourgeois

A ce jour, nous avons, par exemple, déjà procédé à des transferts entrants dans nos cabinets depuis des contrats :

- Afi Esca Luxembourg

- AG2R La Mondiale Europartner

- Allianz Life Luxembourg

- Axa Wealth Europe

- Baloise Vie Luxembourg

- BPCE Life (Fipavie, Sélection Zéphyr Lux, Premium…)

- Cardif Lux Vie

- CNP Luxembourg

- Generali Luxembourg

- La Mondiale Euro Partner (Bond 4 European Mobility / Life Mobility Evolution…)

- Lombard International Assurance

- Onelife

- SwissLife

- Vitis Life

- Wealins (4 Life…)

N’hésitez pas à nous contacter, afin de confirmer la transférabilité du ou de vos contrat(s) d’assurance(s)-vie.

Pourquoi transférer chez Terrae Patrimoine ?

Nous ne sommes pas un simple courtier en assurance. Nous conseillons nos clients sur l’ensemble de leur stratégie patrimoniale (juridique, fiscalité, investissements y compris d’autres que l’assurance-vie qui n’est pas toujours la solution la plus adaptée), avec un conseiller personnel et unique à très long terme.

Nous ne prenons pas de frais d’entrée et appliquons une rémunération basée sur le suivi ; notre politique étant de conseiller le client sur du long terme. Pour plus de détail sur la politique de notre Groupe n’hésitez pas à cliquer ici.

Qu’est-ce que la loi de partage de la valeur ?

Le décret de la loi Partage de la Valeur est enfin adopté !

Début juillet, le second décret d’application de la loi du 23 septembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, a été publié au Journal officiel. Ce décret précise les modalités d’application de ces mesures et la loi sera applicable à partir du 1er janvier 2025.

Voici les points clés à retenir :

- Mise en place du dispositif : La loi s’applique aux entreprises de plus de 11 salariés et inclut les entreprises de l’économie sociale et solidaire (associations, mutuelles, coopératives) – plus de détail ici ;

- Prime de Partage de la Valeur (PPV, ex « prime macron») :

- Si la rémunération annuelle du salarié est inférieure à 3 SMIC (63 600 € brut en 2024) = la prime est exonérée de cotisations sociales pour l’employeur et le salarié, ainsi que d’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire ;

- Pour une rémunération annuelle supérieure à 3 SMIC, la prime devient imposable à l’impôt sur le revenu (sauf si versement sur un plan d’épargne entreprise) ;

- La PPV peut être versée en une ou deux fois jusqu’à 3 000 € (ou 6 000 € si plan d’intéressement en place) ;

- Il est possible de placer cette prime sur un Plan d’Épargne Entreprise (PEE) ;

- Participation et intéressement : Le versement d’avance de ces primes est désormais possible ;

- Intéressement : Le versement de primes plus favorables pour les bas salaires et les temps partiels, afin d’améliorer l’équité dans leur distribution ;

- Plans d’épargne et transition écologique : Chaque plan d’épargne doit désormais inclure au moins un fonds labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable) ou un fonds dédié à la transition énergétique et écologique, en plus du fonds solidaire déjà obligatoire dans les plans d’épargne salariale ;

- Ajout de nouveaux cas de déblocages sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE – durée de blocage 5 ans) : Les dépenses liées à la rénovation énergétique de la résidence principale, le soutien en tant que proche aidant ainsi que l’achat d’un véhicule électrique (hors vélo), ce qui portent à 14 les cas de déblocages anticipées sur ce PEE ;

- Actionnariat salarié: Des améliorations sont également prévues pour favoriser l’actionnariat salarié, rendant ce type d’investissement plus attractif et accessible.

Pour plus de détails sur les dispositifs existants et leurs impacts, consultez nos articles : Pourquoi mettre en place une épargne salariale ? & Solutions épargne salariale.

Conclusion :

La loi sur le partage de la valeur vise à simplifier les dispositifs existants et à encourager leur généralisation dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Avec l’entrée en vigueur prévue dès le 1er janvier 2025, il est essentiel de se préparer en amont. Chaque entreprise a un délai limité pour mettre en place ces nouveaux dispositifs et optimiser les avantages fiscaux et sociaux offerts.

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour un diagnostic personnalisé et bénéficier d’un accompagnement sur mesure adaptées à vos besoins : Nous contacter.

Une personne morale doit-elle investir sa trésorerie long terme en compte-titres ou en contrat de capitalisation ?

Afin de placer au mieux leur trésorerie, les personnes morales ont à leur disposition de nombreuses solutions. Parmi les plus courantes évoquées, on retrouve le contrat de capitalisation et les compte titres.

Contrat de capitalisation

Un contrat de capitalisation se gère exactement comme une assurance-vie, à la différence qu’il ne comprend pas de clause bénéficiaire. Ce type de contrat est particulièrement recherché par les personnes morales, puisqu’il donne accès au support garanti en capital qu’est le fonds euro. Aujourd’hui, les assureurs limitent la collecte sur le fonds euro afin d’en protéger le rendement. Rares sont ceux qui acceptent un contrat à plus de 50% en fonds euros pour les personnes morales.

Une personne morale souhaitant investir sur ce type de support et privilégier une gestion prudente peut mettre en place une allocation constituée de :

- 50% en fonds euros afin de bénéficier de la garantie en capital de l’assureur (risque quasi nul, sauf faillite de l’assureur).

- 25% en supports immobiliers (SCPI, Société Civile Immobilière, fonds immobilier) afin de bénéficier d’un rendement.

- 25% en supports obligataires afin de diversifier les sources de rendement tout en préservant le capital.

Une personne morale doit payer chaque année un acompte, en avance de sa future fiscalité, calculé sur 105% du TME (Taux Moyen des Emprunts d’État) au moment de la souscription du contrat. La fiscalité prélevée sera à déduire lors des retraits suivants.

La fiscalité n’est à payer qu’en cas de retraits. Il est donc possible de réaliser des arbitrages dans le contrat, sans payer de plus-value. C’est un avantage non négligeable dans le cadre de la gestion.

Attention, des pénalités, de 4% maximum sont à prévoir, les 4 premières années en cas de retrait du fonds euros par une personne morale. Ce sont des pénalités, imposées par la FFSA (Fédération Française de l’Assurance), qui ont pour objectif de garantir une certaine stabilité du fonds euros.

Compte titres

Le compte titres permet d’investir dans des supports plus nombreux et dans des proportions moins contraintes qu’un contrat de capitalisation, tels que : l’immobilier, le Private Equity, les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)…

Il ne donne pas accès à un support garanti en capital (fonds euros) et il ne s’agit pas d’une enveloppe fiscale. A chaque fois qu’un arbitrage est réalisé (vente avec plus-value), de l’impôt de plus-value sera à payer.

Depuis la remontée des taux en 2023, un compte titres obligataire, prudent, investi avec un horizon d’investissement moyen terme (aux alentours de 5 ans), à toute sa place en gestion de trésorerie. Elle permet de bénéficier de rendement attractifs mais sans garanti en capital.

Quelle stratégie ?

Pour les personnes morales fiscalisées ou qui souhaitent avoir accès à un support garanti en capital, le fonds euros est à privilégier. Pour toutes les autres, le compte titres est adapté et souvent moins chargé en frais.

La solution est souvent à mi-chemin et nos clients, personnes morales, ont souvent un compte-titres et un contrat de capitalisation.

Il convient également de ne pas oublier les comptes à terme qui retrouvent toute leur place dans la gestion de trésorerie depuis 2023 et la remontée des taux.

Comme pour tout investissement il faut se demander : quel est votre profil de risque et votre horizon de placement (aurez vous besoin de tout ou partie de l’argent à court terme, moyen terme, très long terme) ? Différentes “poches” seront très certainement à constituer afin de satisfaire cela, avec : du compte à terme, du fonds euros et des poches plus ou moins risquées (obligations, actions, private equity…).

Donner du sens à son placement

Surtout pour les fondations et associations, donner du sens à son placement est essentiel. L’ISR (Investissement Socialement Responsable) est là pour y contribuer. Il s’agit d’une conviction forte de notre cabinet.

Pour plus de renseignements à ce sujet, nous vous conseillons la lecture de l’article Comment faire pour donner du sens à ses placements ? Qu’est-ce que l’Investissement Socialement Responsable (ISR) ?

Quels sont les bons réflexes à avoir sur un contrat d’épargne retraite ?

De nombreux épargnants sont déçus par le montant de la rente servie à la retraite. C’est parce que la stratégie patrimoniale a été mal définie à la base. Il est important de rappeler qu’il ne s’agit pas de simples produits de défiscalisation mais bien d’une épargne retraite très long terme, à liquider en rente viagère (Quelle rente viagère choisir sur un contrat d’épargne retraite ? PER, PERP, Madelin…) lorsque l’on a besoin de revenus complémentaires à la retraite. Liquider son plan quand on devient dépendant peut avoir du sens face à la hausse des charges.

Exemple :

Pour un capital constitué de 50 000 € converti en rente à 100% à l’âge de 65 ans, sans réversion, le simulateur d’un assureur indique une rente viagère de 150 € par mois, à laquelle il convient de retirer les prélèvements sociaux (140 € par mois nets de prélèvements sociaux) puis la fiscalité qui dépend des revenus du foyer fiscal.

Optimiser ses contrats retraite

Pour maximiser l’effet de ces contrats :

- Il est intéressant de ne verser que si sa tranche marginale d’imposition est élevée. Ainsi, l’effort d’épargne sera minoré par la déduction fiscale obtenue.

Poursuivons l’exemple :

Pour un contribuable fiscalisé sur une tranche marginale d’imposition à 41%, un versement PER (Plan Epargne Retraite) de 10 000 € permettra de « retirer » cette somme de ses revenus. L’économie d’impôt est donc de 4 100 € (41% * 10 000 €). Son effort réel d’épargne est ainsi de 5 900 € (10 000 € – 4 100 €). Pour 50 000 € constitués, son effort d’épargne est donc de 29 500 €. Soit un peu plus de 16 ans pour récupérer son effort d’épargne brut de fiscalité (29 500 € / 150 € / 12 mois), c’est-à-dire à 81 ans pour un épargnant ayant liquidé le contrat à 65 ans.

- Il faut profiter de l’effet de levier fiscal. Derrière ce terme un peu barbare se cache le point le plus important des contrats d’épargne retraite.

Poursuivons l’exemple :

En reprenant le cas précédant, l’épargnant pourra placer sur un PER les 50 000 €, alors que son effort réel d’épargne est de 29 500 €. Les 50 000 € placés sur un support offensif (il s’agit d’épargne retraite donc d’un horizon de placement long permettant de supporter la volatilité) ayant un objectif de rendement net annuel de 5%, généreront en 10 ans un capital d’un peu plus de 80 000 €. La rente servie mensuellement, avec les mêmes hypothèses que la première simulation ci-dessus, sera alors de 245 €. Soit un peu plus de 10 ans pour récupérer son effort d’épargne brut de fiscalité (29 500 € / 245 € / 12 mois), c’est-à-dire à 75 ans pour un épargnant ayant liquidé le contrat à 65 ans.

Il convient donc, afin d’optimiser son épargne retraite, de donner le temps à son capital de fructifier sur des supports offensifs, en profitant de l’horizon d’investissement long inhérent à l’épargne retraite (à condition d’accepter un risque élevé en capital). Faire des versements importants les dernières années d’activité sur des supports d’épargne retraite n’est pas optimal ; mieux vaut privilégier des versements mensuels programmés.

Nous vous conseillons à ce sujet de lire l’article “Pourquoi mettre en place des versements mensuels programmés sur un investissement offensif (volatilité élevée) ?) sur une période longue.”

Bien choisir son contrat retraite

Outre les fonds et les coûts, chaque assureur propose une souplesse plus ou moins importante dans les choix de rente (Quelle rente viagère choisir sur un contrat d’épargne retraite ?) et dans les possibilités de sorties en capital (en une seule, en plusieurs fois… ?).

Il convient ainsi de particulièrement étudier ces critères avant de choisir votre contrat retraite.

Protéger son conjoint ou un autre de ses proches

Une réflexion est à mener sur le fait de désigner ou non un réservataire à son PER ; le PER dispose d’une clause bénéficiaire (comme un contrat d’assurance-vie). En cas de décès de l’assuré, le réservataire recevra tout ou partie de la rente (0% à 100%, certains assureurs limitent toutefois à 60% maximum).

Attention, désigner un réservataire impliquera une baisse de la rente servie.